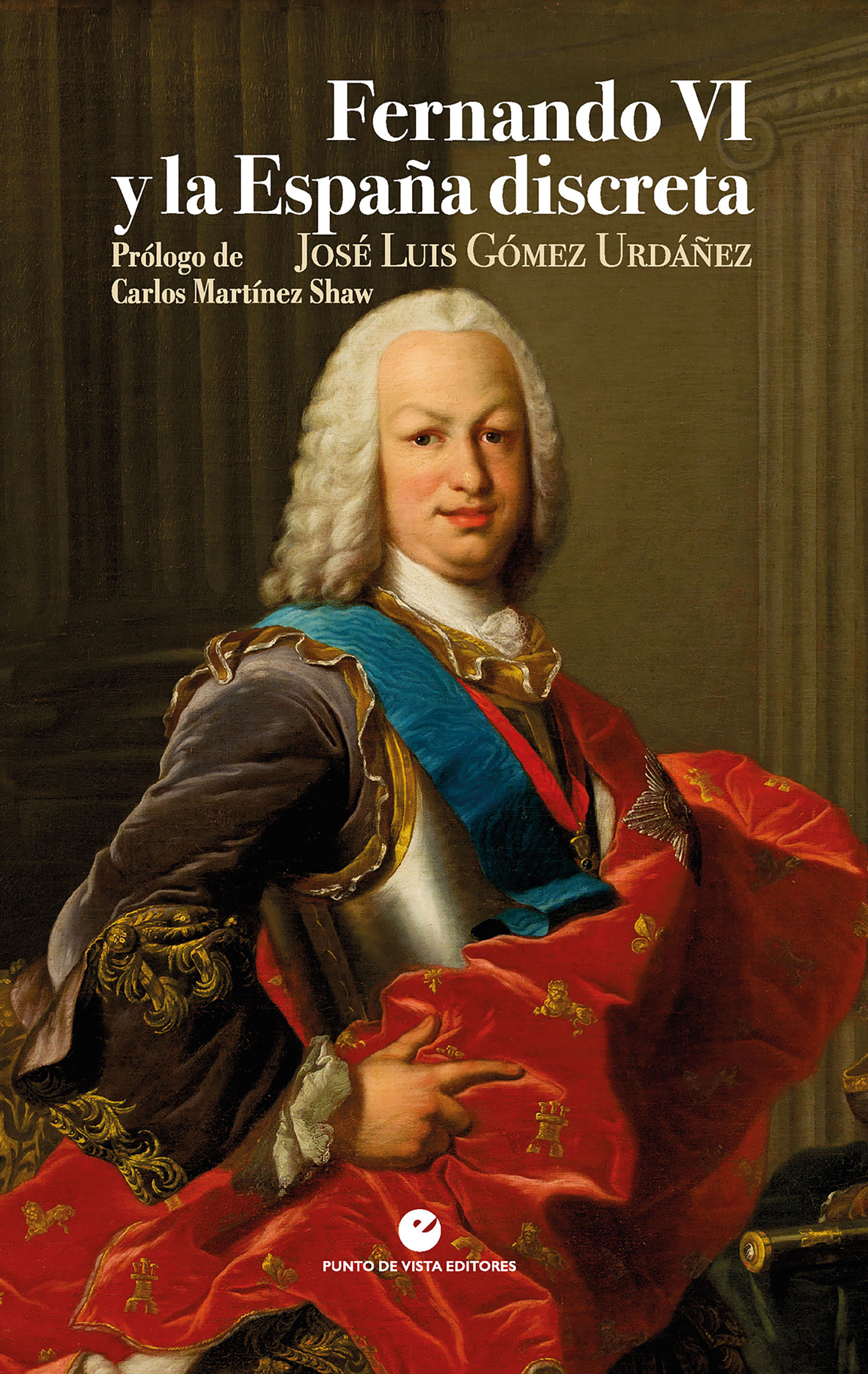

Datos del libro

Víctimas del absolutismo

Paradojas del poder en la España del siglo XVIII

Gómez Urdáñez, José Luis

-

Editorial

Punto de Vista

- Materia Historia y arqueología

- Colección Historia y pensamiento

- EAN 9788412747621

- Idioma Español

- Encuadernación Tapa blanda o rústica

- Páginas 352

- Tamaño 240x150x20 mm.

- Peso 546

- Fecha de lanzamiento: 07/02/2024

25,00 € sin IVA |

Sinopsis

El siglo de la Ilustración es también el siglo de la autoridad, y eso lo expresaba muy bien la política de la cuerda tirante, metáfora usada por Floridablanca que se refería a lo conveniente de tener siempre a un ahorcado en una picota o su cabeza en una jaula colgando de la puerta de una ciudad para disuadir a pobres o presos. Esta medida se empleó para que las levas de vagos tuvieran éxito; para que los gitanos tuvieran miedo y no intentaran huir de los arsenales; para que, en fin, los amotinados escarmentaran ante esa horrorosa visión.

Bajo la invocación de la máxima autoridad –que fue sacralizada–, los ilustrados pudieron aplicar universalmente la más refinada política represiva. Querían orden, limpieza, seguridad, obediencia, uniformidad de los súbditos en lengua y religión, y… mantenimiento de sus privilegios.

Todos han pasado a los manuales de historia de España, sin embargo, como próceres virtuosos, pero aquí los veremos en su lado más oscuro. Ensenada, cruel con los gitanos; el duque de Alba, «hombre de tan buena fama como mal corazón»; el conde de Aranda, capaz de dictar penas de muerte sin inmutarse; Floridablanca, que tenía claro que «los pobres son peligrosísimos». La crueldad se aprendía en la práctica diaria y, luego, se empleaba también contra los enemigos políticos. Cuesta imaginar, en la «España feliz borbónica», un navajazo a Floridablanca o un intento de envenenamiento a Jovellanos y quizás también a Saavedra. Hasta el reinado de Carlos IV, al menos las canalladas se hacían con refinamiento.